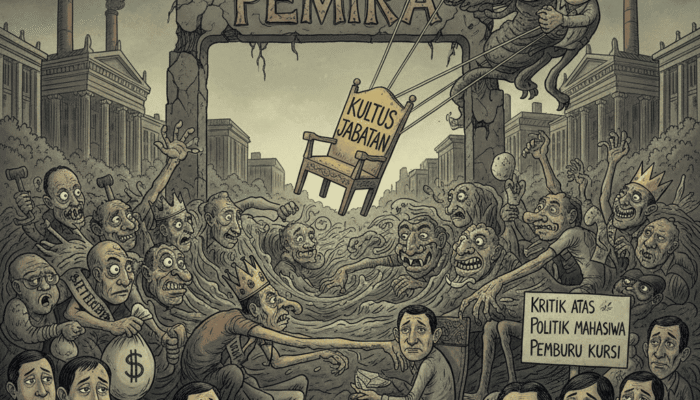

Urupedia.id- Di berbagai kampus, Pemilihan Raya Mahasiswa telah berubah menjadi panggung drama yang memalukan, semua orang berteriak soal perubahan, tetapi tak satu pun mampu menjelaskan perubahan apa yang dimaksud.

Jargon bertebaran, poster menempel di setiap sudut, tim sukses bekerja siang malam, namun isi kepala para kandidat sering kali tidak lebih padat daripada kertas selebarannya sendiri.

Inilah wajah telanjang dari politik mahasiswa tanpa visi.

Sebuah ruang yang semestinya menjadi laboratorium gagasan justru berubah menjadi tempat pemujaan ego.

Mereka yang merasa dirinya “pemimpin masa depan” lupa satu hal yakni masa depan tidak akan dibentuk oleh orang yang bahkan tak sanggup memahami persoalan hari ini.

Plato, jika hidup sekarang, mungkin akan menghapus PEMIRA dari daftar kegiatan kampus.

Baginya, pemimpin yang tidak memahami keadilan hanyalah pemain sandiwara yang tersesat di panggung besar.

Namun di PEMIRA, pemain sandiwara justru menjadi bintang. Mereka belajar seni suara lantang, bukan seni berpikir jernih.

Aristoteles pun akan kebingungan melihat bagaimana kebaikan bersama—yang seharusnya menjadi inti politik—digantikan oleh kalkulasi jumlah pamflet dan pengaruh grup WhatsApp.

Politik kampus bukan lagi soal gagasan, melainkan soal siapa yang paling pandai membungkus ambisi dengan kata “aspirasi”.

Dalam tradisi Aristoteles, ini bukan politik, ini adalah karikatur politik.

Max Weber pernah menulis tentang etika tanggung jawab.

Tetapi di PEMIRA, tanggung jawab sering berhenti di hari pelantikan.

Setelah itu jabatan berubah menjadi sertifikat prestise.

Mahasiswa hanya mengganti foto profil, mengadakan rapat, membuat seminar, dan mengulang drama administratif yang monoton.

Tidak banyak yang mampu menganalisis kebijakan kampus, membangun advokasi nyata, atau melakukan riset untuk memperbaiki layanan mahasiswa.

Lalu muncullah efek klasik yang pernah diperingatkan Lord Acton yakni, kekuasaan merusak.

Bahkan kekuasaan mahasiswa yang sebenarnya kecil pun bisa menghasilkan kerusakan moral—mulai dari keputusan sepihak hingga anggaran organisasi yang tidak jelas arah pertanggungjawabannya.

Kezaliman kadang hadir dalam bentuk paling sepele yakni ketidakpedulian.

Dan Arendt, yang lama mengamati sifat banal dari kejahatan, mungkin akan tersenyum pahit melihat PEMIRA hari ini.

Di sana, kejahatan kecil terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidakmampuan berpikir.

Para kandidat terlalu sibuk menghafal slogan untuk memahami realitas.

Mereka mengira kekuasaan adalah pencapaian, padahal ia adalah ujian yang tak pernah mereka siapkan secara intelektual.

Inilah inti masalahnya PEMIRA telah menjadi ritual tahunan yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak sedang memimpin siapa pun, kecuali dirinya sendiri.

Politik kampus menjadi tempat latihan buruk—melatih ambisi tanpa moral, strategi tanpa gagasan, dan kekuasaan tanpa tanggung jawab.

Belum lagi ditambah ketika politik itu berubah menjadi birokratisasi, hierarki organisasi semakin kaku. Jabatan struktural menjadi lebih menarik daripada kerja intelektual dan kerja sosial, sehingga sebagian kader menempatkan organisasi sebagai ruang mobilitas sosial, bukan ruang pembentukan karakter.

Struktur yang seharusnya berfungsi sebagai alat perjuangan justru menjelma menjadi tujuan itu sendiri.

Akibatnya, diskusi kritis yang menjadi napas gerakan mahasiswa terpinggirkan oleh rutinitas rapat, laporan pertanggungjawaban, hingga kontestasi pemilihan ketua.

Di sisi lain, birokratisasi menciptakan kesenjangan peran antara elit organisasi dan basis kader.

Keputusan penting sering kali ditentukan oleh segelintir orang dalam struktur formal, sementara aspirasi kader di tingkat bawah hanya menjadi pelengkap prosedural.

Pola seperti ini menjadikan organisasi mahasiswa menyerupai institusi yang elitis dan sentralistik, sehingga gerakannya mudah kehilangan sensitivitas terhadap isu-isu rakyat yang seharusnya menjadi fokus utama.

Jika politik mahasiswa terus berjalan seperti ini, kita tidak sedang mencetak pemimpin masa depan.

Kita justru sedang mencetak generasi politisi yang terbiasa menang dulu, berpikir nanti—atau tidak berpikir sama sekali.

Dan dari sejarah kita tahu satu hal yakni bangsa yang dihuni oleh pemimpin semacam itu akan memanen kekacauan yang jauh lebih besar dari sekadar kekisruhan di PEMIRA.

Oleh: Krisna Wahyu Yanuar