Urupedia.id- Hujan sore itu turun perlahan, seperti ingin mengingatkan kota bahwa langit pun bisa menangis.

Di trotoar yang basah, Raka menepi sebentar, menyalakan rokok, lalu menatap langit yang tak henti murung. Ia bukan demonstran. Ia hanya pengemudi ojek online yang sedang mengantar makanan. Dalam tas hitamnya, ada nasi bungkus sederhana yang ditunggu seseorang di seberang kota.

Hari itu kota penuh dengan suara teriakan. Orang-orang turun ke jalan, membawa poster, membawa tuntutan, membawa keberanian yang lahir dari rasa kecewa. Raka mendengar seruan mereka, tapi hatinya hanya berkata: “Aku harus cepat, pelanggan menunggu.”

Namun sering kali hidup tidak bertanya kepada siapa pun sebelum merenggut sesuatu.

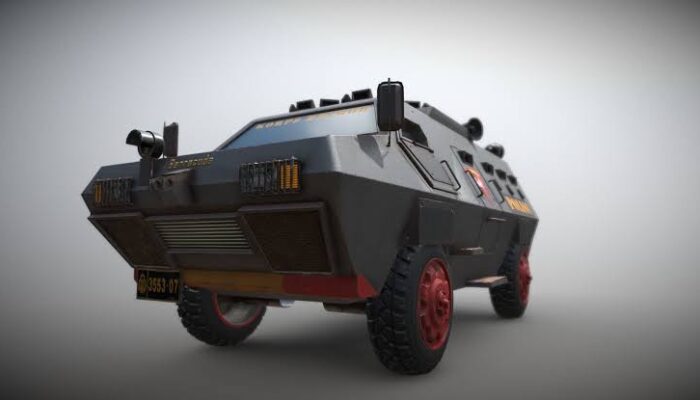

Suara itu datang: berat, menderu, menyerupai binatang besi yang kelaparan. Mobil rantis Brimob, Baracuda, melintas. Orang-orang yang tadinya bersuara lantang tiba-tiba berubah menjadi kawanan burung yang tercerai-berai. Mereka berlari. Beberapa jatuh. Beberapa menjerit.

Raka ingin menyingkir. Kakinya tergelincir di jalan licin. Dan dalam sepersekian detik, tubuhnya menjadi jarak antara manusia dan mesin.

Roda baja itu berputar.

Tubuh manusia hancur.

Hujan bercampur darah.

Malam hari, layar kaca berbicara dengan suara datar:

“Insiden. Tidak disengaja. Sedang diselidiki.”

Betapa mudahnya bahasa menghapus penderitaan. Betapa murahnya kata “insiden” untuk mengganti kenyataan bahwa seorang ayah telah kehilangan nyawa.

Di media sosial, wajah Raka menyebar. Senyum sederhana, jaket hijau yang sudah kusam. Ada ribuan doa yang ditulis orang asing, seolah doa bisa menggantikan roti yang hilang dari meja makan anaknya.

Di rumah kontrakan, seorang istri menatap pintu yang tidak akan pernah diketuk lagi. Anaknya, masih balita, bertanya dengan polos:

“Bu, Ayah kok lama sekali?”

Pertanyaan itu lebih tajam dari peluru. Sang ibu menggigit bibirnya, tidak sanggup menjawab. Karena bagaimana menjelaskan bahwa ada negara yang lebih percaya pada roda baja ketimbang janji seorang ayah untuk pulang?

Esok harinya, ribuan motor berbaris. Klakson mereka meraung panjang, seperti doa yang dipaksa menjadi teriakan. Mereka tidak menuntut istimewa. Hanya keadilan. Hanya pengakuan bahwa nyawa manusia bukan angka di lembar laporan.

Tapi di seberang, aparat berbaris dengan tameng, wajah dingin, mulut rapat. Mereka lupa bahwa di balik seragam, mereka juga manusia. Mereka lupa bahwa seragam bukan alasan untuk menutup mata.

Ada seorang anak kecil lain yang bertanya pada ibunya sambil menonton berita:

“Bu, polisi itu tugasnya melindungi kita, kan?”

Ibunya terdiam. Lalu menjawab pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri:

“Ya, Nak… seharusnya begitu.”

Tapi di matanya ada air yang berusaha ia tahan. Karena ia tahu, kata seharusnya adalah penanda jarak: jarak antara cita-cita dan kenyataan.

Raka telah pergi. Namun kematiannya bukan hanya tentang dirinya. Ia adalah cermin yang dipaksa ditaruh di tengah jalan. Di dalamnya, kita melihat betapa mudah negara melindas warganya sendiri, lalu meminta kita percaya bahwa itu sekadar “kesalahan prosedur.”

Roda baja itu tidak pernah berdoa. Tidak pernah menyesal. Tidak pernah mengucapkan maaf.

Yang berdoa hanya orang-orang yang ditinggalkan.

Yang menyesal hanya mereka yang masih menyimpan hati.

Yang menangis hanya mereka yang tahu bahwa kehilangan itu nyata.

Aku membayangkan, suatu hari nanti, anak Raka akan membaca berita lama. Ia akan menemukan nama ayahnya di baris kecil sebuah artikel, dikelilingi kata-kata dingin. Dan mungkin ia akan bertanya kepada dirinya sendiri:

“Apakah negara ini pernah benar-benar peduli pada ayahku?”

Dan tidak ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya.

Karena kadang, yang paling mengerikan dari sebuah tragedi bukanlah darah yang tumpah, melainkan bagaimana tragedi itu perlahan-lahan dilupakan, diganti isu baru, dan ditutup rapat dengan kata-kata kosong.

Maka malam ini, aku menulis cerpen ini untuk mengingat Raka.

Untuk menolak lupa.

Untuk menyebut nyawanya dengan nama, bukan dengan kata insiden.

Sebab setiap roda yang berputar tanpa hati,

adalah pengingat bahwa negara kita sedang sakit.

Dan penyakit paling berbahaya dari sebuah bangsa

adalah ketika manusia dianggap lebih ringan

daripada besi yang berderak di jalan.