Urupedia.id- Ada satu kebiasaan buruk yang sering kita rawat diam-diam, lalu kita banggakan seolah kebijaksanaan, merasa benar sambil menutup telinga.

Negara pun begitu. Ia merasa sudah memberi makan, lalu mengira tugasnya selesai.

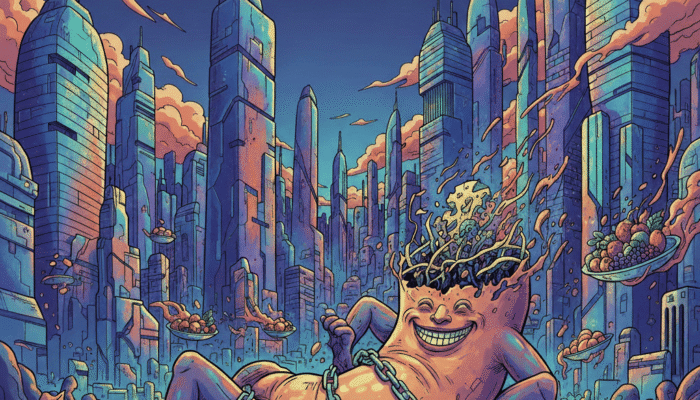

Perut dijadikan pusat peradaban, sementara nalar dibiarkan anemia, lemah, dan nyaris tak dianggap.

Program Makan Bergizi Gratis lahir dengan janji manis. Anak-anak kenyang, masa depan cerah.

Tapi realitas tidak pernah sesederhana poster kampanye. Ketika keracunan terjadi, yang pertama dicari bukan evaluasi, melainkan kambing hitam.

Petani diseret ke meja tuduhan, seolah merekalah yang mengatur dapur, distribusi, hingga kelalaian SOP.

Negara lupa satu hal mendasar, petani adalah fondasi, bukan pengawas. Mereka menanam, bukan mengontrol sistem yang bahkan tak mereka pegang.

Lebih ironis lagi ketika muncul pernyataan bahwa makan lebih penting daripada lapangan kerja.

Kalimat ini terdengar bijak jika diucapkan pelan-pelan, tapi jika dipikirkan jernih, ia justru berbahaya. Makan adalah kebutuhan hari ini.

Kerja adalah martabat untuk besok. Negara yang rajin memberi makan tanpa membuka kerja sedang melatih warganya untuk bergantung, bukan berdiri.

Ini bukan kesejahteraan. Ini penjinakan sosial.

Di titik ini, saya harus jujur secara personal: saya muak.

Muak melihat berbagai kasus di Indonesia tersaji setiap hari di berita seperti ramalan cuaca. Datang rutin, berganti tema, lalu berlalu tanpa kejelasan.

Hari ini keracunan, besok konflik kebijakan, lusa polemik pejabat. Polanya sama, pelakunya berganti, tanggung jawabnya menguap.

Kita dipaksa terbiasa pada kegagalan yang seharusnya memalukan.

Dan yang lebih getir, masyarakat pun tidak sepenuhnya bebas dari andil.

Ketika kebijakan publik menentukan arah hidup jutaan orang, perhatian justru habis pada perselingkuhan, gosip selebritas, dan drama pribadi yang tak mengubah apa-apa selain emosi sesaat.

Berita penting tenggelam bukan karena kurang dampak, tetapi karena kalah sensasi.

Kita marah sebentar, lalu kembali menonton. Negara kacau menjadi latar belakang hiburan.

Ironi tidak berhenti di situ. Di saat guru honorer masih mengajar dengan gaji yang sering kalah dari pulsa bulanan, negara justru sigap mengangkat pegawai program baru menjadi PPPK.

Puluhan tahun pengabdian kalah oleh usia proyek. Pesan moralnya jelas yang dirawat bukan manusia, tetapi program.

Yang dimuliakan bukan jasa, tetapi agenda.

Di panggung global, pola itu berulang dalam versi berbeda.

Keakraban simbolik dengan tokoh kuat dunia dipamerkan seolah prestasi. Bersatu, bersahabat, berpelukan dalam bahasa diplomasi.

Tetapi publik bertanya dalam diam, di mana posisi kita sebenarnya? Negara berdaulat atau penonton yang berharap diberi peran kecil di panggung besar?

Semua ini membentuk satu garis lurus yang sulit dibantah.

Negara sedang gemar mengelola citra, bukan membangun keadilan.

Memberi tanpa memberdayakan. Mengangkat tanpa menimbang. Berpihak tanpa mendengar.

Satire paling pahitnya begini, negara sibuk memastikan rakyat kenyang hari ini, tetapi lupa memastikan mereka tidak lapar harga diri besok.

Dan masyarakat sibuk menertawakan skandal, sambil membiarkan masa depannya digerogoti perlahan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah niatnya baik. Pertanyaannya lebih sederhana, dan lebih menakutkan:

Apakah akal kita benar-benar hilang, atau selama ini hanya dikekang oleh perut yang terlalu kenyang?

Oleh: Asa Rizky M, PMII Rayon Bahasa Aviccena