Urupedia.id- Kabar ini bukan sekadar berita duka. Ini adalah tamparan keras bagi sebuah negara yang selalu mengaku besar, tetapi masih membiarkan anak-anaknya patah hanya karena kebutuhan paling dasar.

Pada Kamis, 29 Januari 2026, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Seorang anak laki-laki berinisial YBR, baru berusia 10 tahun, siswa kelas IV sekolah dasar, ditemukan meninggal dunia di dahan pohon cengkih, tak jauh dari pondok sederhana tempat ia tinggal sehari-hari.

Ia pergi bukan karena perang, bukan karena bencana besar.

Ia pergi karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena, seharga tak sampai Rp10.000.

Anak yang Dihimpit Kemiskinan Sejak Dini

YBR berasal dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekstrem.

Ibunya, MGT, berusia 47 tahun, seorang janda sekaligus orang tua tunggal yang menghidupi lima orang anak.

Ia bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, mengandalkan penghasilan tak menentu dari pekerjaan kasar di desa.

Dalam kondisi seperti itu, permintaan anak untuk membeli alat tulis berubah menjadi sesuatu yang tak sanggup dipenuhi.

Bukan karena sang ibu tidak peduli, tetapi karena kemiskinan telah mengubah kebutuhan sederhana menjadi kemewahan.

Permintaan Terakhir yang Tak Terjawab

Sebelum kejadian, YBR sempat menginap di rumah ibunya. Ia meminta uang untuk membeli alat tulis.

Sang ibu menjawab dengan jujur bahwa ia benar-benar tidak memiliki uang saat itu.

Di titik itu, seorang anak tidak hanya merasa miskin. Ia merasa menjadi beban.

Ia merasa kalah bahkan sebelum sempat tumbuh besar.

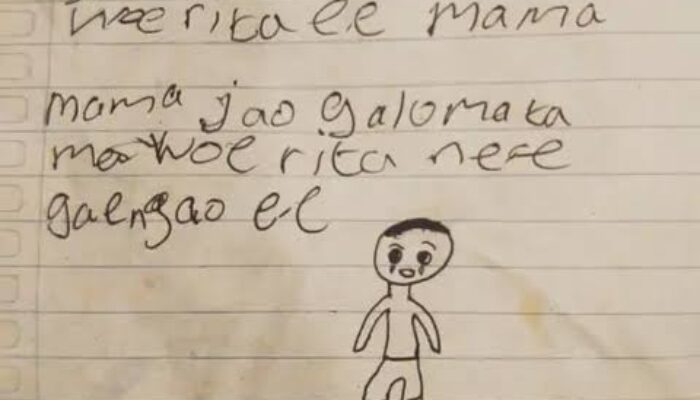

Surat Perpisahan dari Anak Kelas IV SD

Polisi menemukan sepucuk surat yang ditulis tangan oleh korban menggunakan bahasa daerah Bajawa.

Isinya begitu emosional, meminta ibunya untuk merelakan kepergiannya.

Ia bahkan menulis agar sang ibu tidak menangis, tidak mencari, dan tidak menyesali apa pun.

Bayangkan, seorang anak kelas IV SD menulis surat perpisahan seperti orang dewasa yang sudah kehilangan harapan hidup.

Ini bukan sekadar tragedi keluarga. Ini adalah tragedi sistem.

Penemuan Jasad dan Luka yang Tak Akan Hilang

Tak lama setelah dinyatakan hilang, YBR ditemukan meninggal dunia di dahan pohon cengkih, dekat pondok neneknya, tempat ia tinggal sehari-hari.

Kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga pertanyaan besar tentang bagaimana seorang anak bisa sampai pada titik putus asa sedalam itu.

Negara Hadir di Proyek Besar, Absen di Kehidupan

Tragedi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

Rocky Gerung mengatakan menyebut kasus ini sebagai alarm keras bagi negara.

Anggaran pendidikan yang besar ternyata belum mampu menjamin kebutuhan paling dasar siswa di daerah pelosok.

Kementerian Pendidikan menyatakan akan menyelidiki apakah bantuan seperti Program Indonesia Pintar benar-benar tepat sasaran di wilayah tersebut.

Namun pertanyaannya sederhana, jika bantuan itu ada, mengapa YBR tetap sendirian dan hidup dalam putus asa sebab pendidikan?

Kegagalan Sistemik yang Lebih Dalam dari Kemiskinan

Psikolog menyoroti bahwa tekanan ekonomi orang dewasa sering kali diserap oleh anak-anak sebagai beban psikologis.

Kemiskinan bukan hanya soal perut kosong.

Kemiskinan adalah rasa malu, rasa kalah, rasa tidak layak hidup.

Di banyak desa, anak-anak tumbuh dengan beban yang seharusnya tidak pernah mereka pikul, takut tidak bisa sekolah, takut menjadi beban orang tua, takut dianggap gagal sebelum sempat mencoba.

Ketika negara hanya hadir lewat slogan dan program di atas kertas, anak-anak mencari jalan keluar sendiri dengan cara yang paling tragis.

Rp10 Ribu yang Membunuh Nurani Bangsa

Tragedi YBR bukan semata soal bunuh diri. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang membiarkan harga alat tulis menjadi batas antara hidup dan mati.

Jika seorang anak bisa meninggal karena Rp10 ribu, maka yang sebenarnya mati lebih dulu adalah keadilan sosial, pemerataan pendidikan, dan rasa kemanusiaan dalam kebijakan.

YBR bukan hanya korban kemiskinan, ia korban dari sistem yang terlalu jauh dari manusia.

Pendidikan selalu disebut prioritas, namun kenyataannya kebutuhan paling dasar pun tak terjangkau.

Kita sedang menyaksikan sebuah ironi di negara ini sekolah dijanjikan sebagai jalan keluar, tetapi justru menjadi sumber luka bagi yang tak mampu.

Jika Rp10 ribu saja tak bisa disediakan, maka ada yang lebih mahal yang hilang yakni nurani bangsa dan komitmen negara.

Untuk apa negara membangun Ibukota Negara dengan mewah, proyek besar, maka bergizi gratis, jika kebutuhan dasar seperti pendidikan tak tercukupi.

Semua itu tidak ada artinya jika seorang anak di Ngada, NTT tak sanggup membeli pena untuk menulis masa depannya.

Selamat Jalan, rest in peace semoga korban tenang di alam sana bersama Tuhan yang Maha Adil dan Bijaksana.

Oleh: Krisna Wahyu Yanuar