Urupedia.id- Potret gaya hidup mewah para pejabat dan elite kekuasaan selalu menjadi perbincangan di media sosial.

Mulai dari tas bermerek dengan harga fantastis, perjalanan luar negeri berbiaya tinggi, hingga fasilitas hidup yang jauh dari kesan sederhana.

Fenomena ini cepat menjadi viral, bukan semata karena kemewahannya, melainkan karena ia tampil mencolok di tengah situasi sosial-ekonomi yang masih dibayangi ketimpangan, tekanan daya beli, serta ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi Indonesia.

Di tengah upaya pemerintah menahan inflasi pangan, menjaga stabilitas harga beras, serta mendorong efisiensi belanja negara, pamer kemewahan elite terasa semakin problematik secara etis.

Bagi sebagian besar masyarakat yang masih bergulat dengan kenaikan biaya hidup—mulai dari kebutuhan pokok, pendidikan, hingga perumahan—kemewahan elite tidak lagi terbaca sebagai ranah privat semata, melainkan sebagai simbol jarak sosial yang makin melebar.

Reaksi publik pun relatif konsisten: kemarahan, sindiran, satire politik, hingga tuntutan transparansi.

Warganet mempertanyakan sensitivitas sosial para pejabat publik yang secara normatif adalah pelayan rakyat.

Dalam konteks politik digital hari ini, apa yang dahulu mungkin dianggap urusan pribadi kini dengan cepat berubah menjadi isu legitimasi moral.

Dengan kata lain, gaya hidup telah menjadi bahasa politik.

Fenomena viral ini membuka pertanyaan yang lebih mendasar tentang makna kesejahteraan umum dalam negara demokratis kontemporer.

Jika kekuasaan dijalankan atas nama rakyat, mengapa simbol-simbol kehidupan para pengelolanya justru semakin jauh dari realitas mayoritas warga? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan klarifikasi administratif—misalnya soal sumber kekayaan yang “legal”—karena problem yang dipersoalkan publik hari ini bergerak pada wilayah etika dan sensitivitas sosial.

Di sinilah pemikiran Jean-Jacques Rousseau kembali relevan untuk dibaca dalam konteks Indonesia mutakhir.

Rousseau, Kehendak Umum, dan Etika Kekuasaan

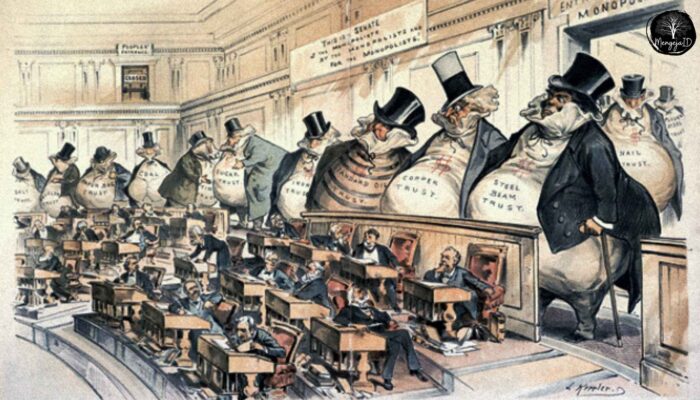

Fenomena gaya hidup mewah elite di era digital tidak dapat dibaca sekadar sebagai persoalan etika personal.

Ia mencerminkan relasi kuasa di dalam demokrasi yang semakin transparan sekaligus rentan terhadap krisis kepercayaan publik.

Media sosial telah mempercepat proses delegitimasi moral, satu unggahan dapat menggerus kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun.

Bagi Rousseau, kekuasaan yang sah lahir dari kehendak umum (volonté générale), yakni kehendak yang mengarah pada kepentingan bersama seluruh warga negara.

Penguasa bukan pemilik kekuasaan, melainkan pelaksana mandat rakyat.

Karena itu, bukan hanya kebijakan, tetapi juga etos hidup penguasa semestinya mencerminkan orientasi pada kepentingan umum.

Dalam konteks Indonesia hari ini, persoalan menjadi sensitif ketika kemewahan tampil kontras dengan narasi resmi tentang efisiensi anggaran, penghematan belanja negara, dan dorongan solidaritas sosial.

Ketika pejabat publik hidup dalam kemewahan yang mencolok sementara sebagian rakyat masih menghadapi tekanan ekonomi, yang terbaca publik bukan lagi kehendak umum, melainkan dominasi kehendak partikular (volonté particulière).

Rousseau telah mengingatkan bahwa kemunduran republik kerap diawali oleh erosi moral publik, bukan semata pelanggaran hukum formal.

Kemewahan berlebih—terutama yang dipertontonkan—berpotensi melemahkan rasa kesetaraan warga dan mengikis solidaritas sosial.

Dalam masyarakat digital yang hiper-visual seperti sekarang, efek simbolik ini bahkan berlipat ganda.

Ledakan reaksi publik di media sosial dapat dibaca sebagai gejala kegelisahan kolektif atas jarak antara elite dan rakyat.

Namun yang menarik pada konteks mutakhir adalah, publik kini tidak hanya marah, tetapi juga semakin menuntut transparansi, audit kekayaan, serta pembenahan tata kelola.

Artinya, ada pergeseran dari sekadar kecemburuan sosial menuju tuntutan akuntabilitas.

Dalam terang Rousseau, kemewahan elite menjadi problem serius ketika ia menandakan pergeseran orientasi kekuasaan—dari pengabdian menuju privilese.

Jika tidak dikelola dengan sensitivitas etis, kondisi ini berisiko memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Di Antara Kritik Moral dan Risiko Populisme Digital

Meski kemarahan publik terasa beralasan, konteks realitas hari ini juga menuntut kewaspadaan baru, era media sosial menghadirkan risiko populisme digital dan penghakiman instan.

Rousseau memang menempatkan kehendak umum sebagai sumber legitimasi tertinggi.

Namun dalam praktik kontemporer, suara mayoritas di ruang digital tidak selalu identik dengan kehendak umum yang rasional.

Algoritma media sosial cenderung memperkuat emosi, polarisasi, dan logika viral—bukan deliberasi publik yang mendalam.

Di Indonesia saat ini, kita melihat pola berulang, kasus viral dengan adanya tekanan publik memuncak kemudian klarifikasi administratif dan perhatian publik bergeser lalu masalah struktural tidak tersentuh.

Di sinilah paradoks muncul.

Di satu sisi, kritik publik menunjukkan meningkatnya kesadaran etik warga.

Di sisi lain, jika kritik berhenti pada sensasi viral dan penghakiman personal, ia berpotensi dangkal dan mudah dilupakan.

Elite bisa berganti figur, tetapi struktur privilese tetap bertahan.

Lebih jauh, tidak semua ekspresi kemewahan otomatis berarti pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Dalam negara hukum, yang krusial bukan sekadar tampilan hidup, melainkan, transparansi sumber kekayaan, kepatuhan terhadap aturan LHKPN, konflik kepentingan, serta kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Tanpa pembedaan ini, publik berisiko terjebak pada moralistik simbolik—seolah keadilan sosial cukup ditegakkan melalui policing gaya hidup. Padahal problem struktural ketimpangan jauh lebih kompleks.

Menuju Pendewasaan Demokrasi

Membaca situasi mutakhir melalui Rousseau menuntut sikap kritis ganda.

Pertama, elite kekuasaan memang perlu memulihkan sensitivitas etis.

Di era keterbukaan digital, kehati-hatian simbolik bukan lagi soal pencitraan, melainkan bagian dari tanggung jawab demokratis.

Kesederhanaan, transparansi, dan empati sosial adalah modal legitimasi yang semakin penting.

Kedua, publik juga perlu mengembangkan kritik yang lebih substantif.

Kehendak umum bukanlah teriakan paling keras di media sosial, melainkan hasil refleksi kolektif yang rasional dan berorientasi pada perbaikan institusional.

Jika energi kritik publik dapat bergerak melampaui kemarahan moral menuju tuntutan reformasi tata kelola—transparansi kekayaan, penguatan pengawasan, dan distribusi kebijakan yang lebih adil—maka viralitas tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi momentum pendewasaan demokrasi.

Di titik inilah filsafat menemukan relevansinya hari ini, yakni bukan sebagai alat menghakimi, melainkan sebagai kompas etis agar kita tetap kritis—baik terhadap elite kekuasaan maupun terhadap diri kita sendiri sebagai warga republik.

Oleh: Vinsensius, S.Fil., M.M.