Urupedia.id- Saya sering membayangkan Indonesia ini seperti sebuah warung kopi besar. Meja-mejanya banyak, kursinya tak pernah cukup, dan obrolannya tak pernah selesai.

Di satu sudut, rakyat kecil berbicara tentang harga beras yang naik.

Di sudut lain, para pejabat berbicara tentang stabilitas nasional.

Yang satu menghitung receh, yang lain menghitung triliun.

Kita ini republik. Kata itu terdengar gagah. Re-pu-blik. Ada res publica di sana—urusan bersama.

Tetapi dalam praktik sehari-hari, sering kali yang terasa adalah urusan segelintir orang yang tahu cara mengurus dirinya sendiri.

Orang menyebutnya mafia. Tapi mafia di negeri ini bukan seperti film-film Italia yang penuh jas hitam dan sumpah setia.

Mafia kita lebih sopan. Ia bisa pakai batik, bisa pakai toga, bisa pakai seragam, bahkan bisa pakai peci sambil bicara moral.

Ia bukan organisasi tunggal. Ia jaringan. Ia klik (sistem). Ia pertemanan yang terlalu solid untuk sekadar disebut kebetulan.

Di sektor tanah, misalnya. Tanah itu ibu. Tanah itu sejarah. Tanah itu kuburan leluhur.

Tapi di meja-meja tertentu, tanah berubah menjadi angka-angka dalam proposal. Sertifikat bisa dobel.

Peta bisa bergeser. Sengketa bisa diciptakan. Satgas Anti-Mafia Tanah dibentuk, ratusan kasus ditangani tiap tahun.

Artinya apa? Artinya masalahnya bukan dongeng. Ia nyata, dan berulang.

Lalu peradilan. Kita diajari bahwa hukum adalah panglima. Tapi panglima pun kadang bisa dinegosiasikan.

Ada kasus-kasus di mana hakim, jaksa, pengacara—orang-orang yang semestinya menjaga keadilan—terseret suap.

Palu yang mestinya diketuk atas nama nurani, kadang diketuk atas nama transfer.

Saya tidak sedang menuduh semua. Tidak. Masih banyak orang baik di dalam sistem.

Tetapi kalau satu-dua yang busuk bisa mengatur skor perkara, maka rakyat kecil akan bertanya: “Ke mana saya harus percaya?”

Pangan juga begitu. Beras, minyak goreng, gula—itu bukan komoditas biasa.

Itu napas dapur. Tapi kita berkali-kali mendengar soal penimbunan, soal kuota impor yang diatur lewat suap, soal kartel harga.

Ketika harga naik, rakyat disuruh maklum, seperti faktor global. Tetapi ketika harga turun di tingkat petani, jarang ada yang bicara faktor keadilan.

Di tambang dan energi, cerita lebih panjang lagi. Negeri ini kaya. Lautnya luas, perut buminya penuh nikel, batu bara, emas.

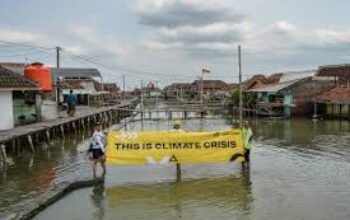

Tapi kerugian negara dari praktik ilegal bisa mencapai triliunan rupiah—baik dari hilangnya PNBP maupun dari kerusakan lingkungan.

Hutan ditebang, sungai keruh, masyarakat adat terusir. Yang kaya bertambah kaya, yang menjaga tanahnya justru dicap penghambat pembangunan.

Dan yang paling menyayat hati adalah gembong bansos dan anggaran.

Dana yang seharusnya menjadi penopang orang miskin di masa krisis, dipotong, diatur, ditenderkan lewat perusahaan boneka. Kickback jadi rahasia umum.

Kita ini bangsa yang religius, tetapi kadang lupa bahwa mencuri uang rakyat miskin itu bukan sekadar pelanggaran hukum—itu luka batin bangsa.

Mengapa sulit diberantas?

Pertama, karena ada impunitas. Ada backing. Ada orang-orang kuat yang berdiri di belakang layar.

Yang tertangkap sering pion. Rajanya jarang tersentuh.

Kedua, sistem kita belum sepenuhnya rapi. Digitalisasi sudah jalan, tapi celah masih ada.

Selama data bisa diutak-atik, selama administrasi bisa dimanipulasi, mafia akan selalu punya ruang.

Ketiga, konflik kepentingan. Pejabat publik merangkap pebisnis.

Regulator merangkap pemain. Wasit ikut bertanding. Bagaimana pertandingan bisa adil?

Pemerintah membentuk satgas—Satgas TPPU, Satgas Anti-Mafia Tanah. Itu ikhtiar yang patut dihargai.

Tetapi satgas tanpa kesadaran kolektif hanya seperti menimba air dari perahu yang bocor.

Yang kita butuhkan bukan hanya penindakan, tetapi pembenahan watak.

Republik Para Gembong bukan takdir. Ia gejala. Gejala bahwa kekuasaan terlalu lama berkumpul di lingkaran yang sama.

Gejala bahwa demokrasi kadang berhenti pada prosedur, bukan substansi.

Saya percaya Indonesia ini lebih besar dari para gembongnya. Saya percaya masih banyak orang jujur di birokrasi, di pengadilan, di kepolisian, di parlemen. Saya percaya rakyat tidak sebodoh yang sering dibayangkan.

Tetapi percaya saja tidak cukup. Harus ada keberanian untuk bertanya.

Harus ada kesediaan untuk transparan. Harus ada kesungguhan untuk memisahkan jabatan dari kepentingan pribadi.

Republik ini bukan milik mafia. Ia milik petani yang bangun sebelum subuh. Milik nelayan yang melaut dalam gelap.

Milik guru yang mengajar dengan gaji pas-pasan. Milik anak muda yang masih mau bermimpi tentang negeri yang adil.

Kalau hari ini kita merasa dikelilingi para gembong, mungkin itu karena kita terlalu lama membiarkan meja-meja penting diisi oleh orang-orang yang sama.

Warung kopi bangsa ini masih buka. Kursinya belum semuanya dipesan. Pertanyaannya sederhana, yakni kita mau duduk sebagai penonton, atau ikut menjaga agar republik tetap menjadi urusan bersama?

Karena pada akhirnya, mafia tumbuh bukan hanya karena ada niat jahat—tetapi juga karena terlalu banyak orang baik memilih diam tidak tahu mau berbuat apa.

Mereka di jinakan oleh sistem. Seharusnya negara itu adalah konsensus rasional dimana pendidikan politik juga berjalan.

Tapi nyatanya kok pendidikan, mafia buku saja mereka yang kuasi. Jadi tetaplah menjadi warga negara indonesia yang waras !

Oleh: Krisna Wahyu Yanuar