Urupedia.id- Di dunia akademik Indonesia hari ini, publikasi ilmiah tidak lagi sekadar medium penyebaran pengetahuan.

Ia telah berubah menjadi komoditas birokratis yang menentukan karier, tunjangan, dan status simbolik dosen.

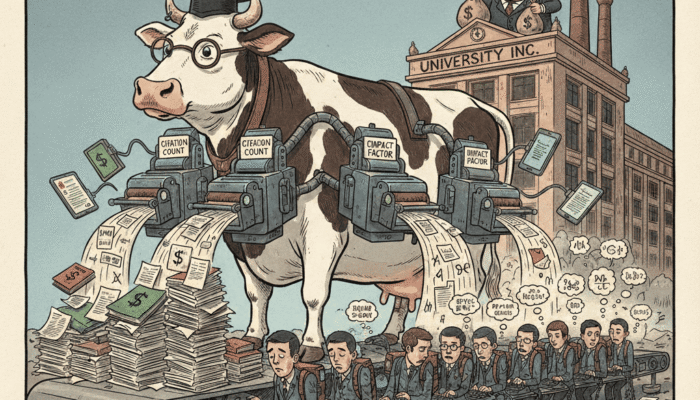

Dalam situasi ini, lahirlah praktik yang jarang dibicarakan secara terbuka tetapi dirasakan luas oleh mahasiswa yakni karya ilmiah mereka diperah, sementara pengakuan intelektual mengalir ke atas mengikuti hierarki kekuasaan.

Fenomena ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari regulasi yang secara eksplisit menjadikan publikasi sebagai syarat administratif.

Dalam ketentuan jabatan fungsional dosen di bawah Kemendikbud, publikasi ilmiah merupakan prasyarat utama kenaikan jabatan.

Untuk mencapai Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar, dosen diwajibkan memiliki artikel di jurnal nasional maupun internasional bereputasi, bahkan sering disyaratkan sebagai penulis pertama.

Artinya, sistem secara struktural mendorong dosen untuk terus “memproduksi” artikel, bukan semata-mata memproduksi pengetahuan.

Masalahnya muncul ketika tuntutan ini bertemu dengan relasi kuasa dosen–mahasiswa.

Mahasiswa menulis jurnal sebagai syarat kelulusan mata kuliah.

Mereka melakukan pengumpulan data, analisis, dan penulisan naskah secara penuh.

Namun, ketika hasil penelitian itu dipublikasikan, nama dosen kerap muncul di posisi strategis, bahkan sebagai penulis pertama, meskipun kontribusinya terbatas pada pembimbingan formal.

Pembimbingan lalu diperlakukan sebagai klaim kepemilikan, bukan sebagai relasi pedagogis.

Praktik ini bertentangan langsung dengan standar etika penulisan ilmiah internasional.

Pedoman ICMJE secara tegas menyatakan bahwa kepengarangan hanya layak diberikan kepada pihak yang memberikan kontribusi substansial dalam perancangan, pelaksanaan, analisis, atau penulisan naskah, serta bertanggung jawab atas integritas ilmiah karya tersebut.

COPE juga menegaskan bahwa pencantuman nama tanpa kontribusi yang setara merupakan pelanggaran etika publikasi.

Dengan demikian, praktik “numpang nama” bukan sekadar tidak etis, tetapi melanggar standar akademik global yang sering justru dijadikan rujukan oleh jurnal-jurnal Indonesia sendiri.

Ketika pelanggaran ini dinormalisasi, dampaknya tidak berhenti pada ketidakadilan personal.

Ia merembet ke ranah epistemik. Pertama, terjadi distorsi produksi pengetahuan.

Penelitian tidak lagi digerakkan oleh pertanyaan ilmiah yang mendesak, melainkan oleh peluang cepat terbit dan memenuhi angka kredit.

Topik-topik aman, metode yang mudah, dan hasil yang tidak berisiko lebih diprioritaskan daripada riset kritis atau eksperimental.

Ilmu berkembang secara semu, bertambah secara kuantitatif tetapi miskin terobosan.

Kedua, muncul bias struktural dalam riset. Karena dosen memiliki kepentingan karier, posisi mereka sebagai “penulis utama” sering kali tidak merepresentasikan siapa yang benar-benar melakukan kerja intelektual utama.

Mahasiswa kehilangan hak epistemiknya, sementara otoritas ilmiah disandarkan pada jabatan, bukan kontribusi.

Ini menciptakan ilusi keahlian dan memperkuat hierarki palsu dalam dunia keilmuan.

Ketiga, relasi pendidikan berubah secara fundamental.

Mahasiswa tidak lagi diposisikan sebagai subjek pembelajaran, melainkan sebagai alat produksi publikasi.

Dalam banyak diskusi akademik daring, mahasiswa menceritakan pengalaman bagaimana data penelitian mereka digunakan oleh dosen untuk artikel jurnal tanpa keterlibatan penulisan yang berarti, bahkan ada yang diminta tidak mempublikasikan karyanya sendiri.

Kasus-kasus ini jarang masuk mekanisme pengaduan formal karena mahasiswa berada dalam posisi takut dan bergantung.

Ilustrasi konkretnya sederhana tetapi mengunci argumen. Seorang mahasiswa magister menyelesaikan tesis berbasis penelitian lapangan selama satu tahun.

Setelah lulus, dosen pembimbing meminta data mentahnya dengan alasan “pengembangan artikel”.

Beberapa bulan kemudian, artikel terbit di jurnal internasional dengan nama dosen sebagai penulis pertama dan mahasiswa sebagai penulis kedua, tanpa pernah diajak menyusun naskah.

Secara administratif sah, secara etis problematik, dan secara epistemik menyesatkan.

Kritik terhadap praktik ini bukan berarti menolak kolaborasi dosen–mahasiswa.

Kolaborasi justru esensi dunia akademik. Namun kolaborasi menuntut kesetaraan intelektual, transparansi kontribusi, dan penghormatan terhadap kerja ilmiah.

Dosen yang benar-benar terlibat secara konseptual dan metodologis layak menjadi penulis. Yang harus ditolak adalah logika ekstraktif yang menjadikan mahasiswa sebagai sapi perah akademik.

Selama regulasi publikasi difokuskan pada kuantitas tanpa pengawasan etika yang tegas, praktik ini akan terus hidup.

Kampus perlu berani menegakkan standar kepenulisan, menyediakan mekanisme perlindungan mahasiswa, dan menilai kinerja dosen tidak semata dari jumlah artikel. Jika tidak, perguruan tinggi akan terus memproduksi publikasi, tetapi kehilangan ruh keilmuan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang tercantum sebagai penulis. Ini adalah soal arah pengetahuan, integritas akademik, dan masa depan pendidikan tinggi.

Ketika publikasi lebih penting daripada kejujuran, dan angka lebih berharga daripada kebenaran, maka yang diperah bukan hanya mahasiswa, tetapi juga martabat ilmu pengetahuan itu sendiri.

Oleh: Krisna Wahyu Yanuar